Дословный и поэтический перевод

1. Я не знаю, что сказали об этом похитителе сердец другие, однако

Этот коварный идол построил дом мучений (вокруг меня).

2. Увидев этого похитителя сердец гуляющим по своей улице, я сказал:

"Украшен розой каждый угол розового сада!"

3. Когда по городу шёл он, покачиваясь, тогда сказал я:

"Смятением наполняются все улицы и базар!"

4. Если снимает он вуаль с глаз, чтоб показать красу свою,

То город наполняется светом от огня его лица.

5. Противостоять кинжалам его взгляда нет сил ни у кого,

Однако монетой жизни Авни заплатит, чтобы снова купить его.

Что сказали об этом грабителе сердец другие, я совсем не знал,

Этот коварный идол крепость пыток вокруг меня возвёл.

Увидев красавца прохаживающимся по переулку своему, я сказал:

'И с розой этой каждый угол сада роз расцвёл!'

Когда по городу своей походкою он плыл, я поразился:

'Из-за него смятением полон базар и вся улица!'

Если срывает он вуаль с очей, чтоб все узрели красоту его,

Город сияет и горит от пламени румянца щек его.

Отразить кинжалы его взгляда нет ни сил, ни власти ни у кого,

Но Авни отдаст монету своей жизни, чтобы снова купить его.

Bilmezim - я не знаю

Didi - от глагола димек - говорить, выражать

Dilber - похититель сердца

Ağyâr - другие, чужие

Yine - снова, опять, тем не менее, всё же

Kıldı - сделал

Bünyâd - постройка

Cefâ - муки, боль ("дом мучений" - темница для пыток)

Ayyâr - хитрый, умный, обманщик

Kûy - окрестности, улица

Seyr - прогулка, путешествие

Zînet - украшение, орнамент

Gül - роза

Gülzâr - сад роз

Gûşe - угол, край

Revân - походка, течение

Fitne - беспокойство, беспорядок, нарушение, суматоха

Pür - полный

Tarf-ı burka - букв. "покрывало на глазах" (tarf - глаза, взгляд; burka - покрывало, обычно закрывает тело с головой)

Arz - показывать

Cemâl - красота

Ise - если

Şehr - город

Nûr - свет, сияние

Gibi - подобный

Âteş - огонь, пламя, пыл, красный цвет, румянец

Ruhsâr - лицо, щека

Gamzesi - его взгляд

Tîğine - его кинжалы

Tâkat - сила, мощь

Getürimez - отрицательная форма глагола getirimek - возвращать, обращать, поворачивать, двигать (напротив)

Kimse - никто

Nakd - монета, деньги

Virmek - от virman etmek - переводить (деньги)

Harîdâr - покупать

Текст достаточно прост, потому даже словарь терминов небольшой. Теперь необходимо прояснить один момент, а о нём я подробно расскажу после рассмотрения английского перевода, который по теме включен в анализ термина "вуаль".

Комментарий

Бурка как женская одежда?

Перевод М. Д. Шеридана с подстрочника М. Нур Догана определяет пол возлюбленного в стихе Авни как женский только из-за слова "бурка" (برقع) - покрывало или вуаль, потому что название этой части одежды в современном понятии относится к женщинам, точно также как юбка и платье в современном русском языке.

1. I don't know what those others said to that heart stealer, but that sly idol has built me a house of tortures.

2. I saw that heart-stealer strolling round her neighborhood and said: "Every bit of the rosegarden's now bedecked with roses."

3. When that beauty swayed and flowed through the city, I said, "Now all hell's breaking loose in the streets, in the markets"*

4. If that beauty pulls aside her veil to show the beauty of her face, the fire of her cheeks will flood the city with light.

5. None has power against the sword of that glance. And Avni has bought it again with the coin of his life.

*Примечание от Нур Догана: "если этот Иисус спустится с небес, то наступит Судный День и ад откроется".

Очень странно, почему профессор решил определить пол "похитителя сердец" женским, тогда как в комментарии он вскользь замечает, что речь может идти об Иисусе Христе, который явится в Судный День. Возможно, переводчик разрывался между утверждением гетеросексуальной ориентации Фатиха и возвеличиванием его святости. Если быть ближе к реальности и истории, то ни тем, ни этим, Мехмед Фатих не обладал.

Однако стоит оспорить некоторые устоявшиеся гетеронормативные взгляды. Проанализируем литературные источники и выясним, что значит бурка и вообще покрывало в поэтическом контексте.

Вуаль как символ в поэзии

Бурка, никаб, парде, хиджаб - это наименования разновидностей покрывал. Бурка - вуаль, занавес (perde, örtü) или вуаль на лице (yüz örtüsü), с арабского глагола "барка" - покрывать. Слово происходит от тюркского "борк" (börk) - мех, впоследствии меховая шапка, которую носили независимо от пола. В Османской Империи так назывался головной убор у янычар. В обиход у арабов слово бурка вошло примерно в начале 7 века благодаря персам (учтем, что миграция тюрков происходила между 6 и 11 вв.), это чуть ранее распространения Ислама (эту версию выдает и персидская Википедия). Изначально бурка была популярна в Персии, и её в качестве зимней одежды носили крестьяне, или накрывали ею животных.

В персидском языке "бирки" или "бурку" означает также один из уровней рая, ночь (как тёмное покрывало), и снятие чего-либо, например "burqaʻ-kushāʼi har mushkil" -снятие/избавление/облегчение от трудностей или проблем; "burqaʻ-andāz " - тот, кто покрывает вуалью, набрасывает покрывало.

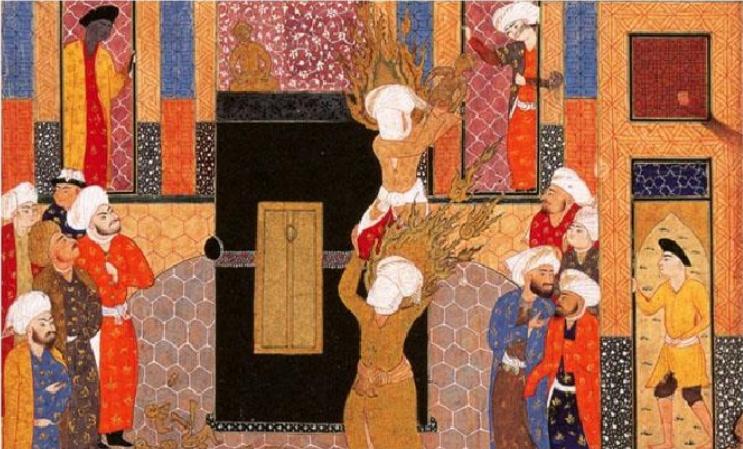

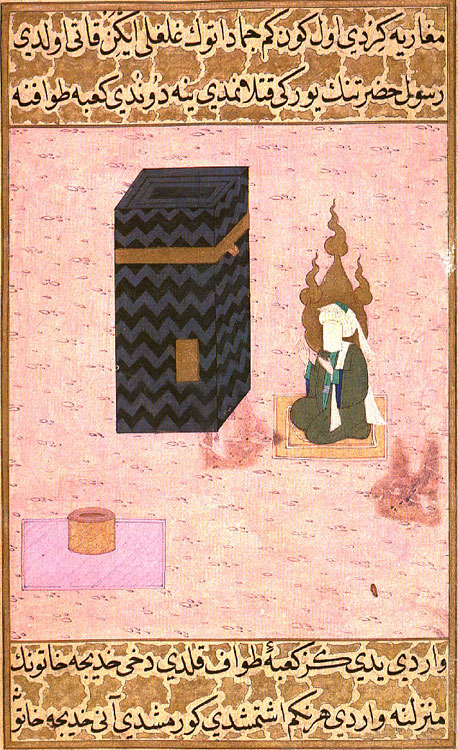

Сама бурка в Коране не упоминается. И хотя в современном понимании бурку носят женщины, всё же в историческом контексте бурка не является исключительно женской частью одежды. Например, покрывало для двери в священную Каабу называется буркой; этот занавес сделан из шелка, и на нем серебром и золотом вышиты строки из Корана.

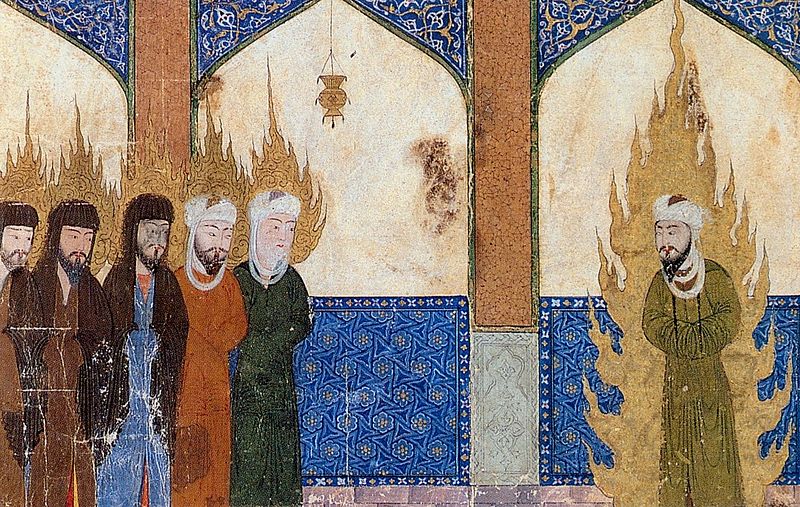

Это еще не всё. Согласно хадису Абу Хурайры, Пророк Мухаммад носил тюрбан и вуаль, закрывающую лицо. Именно поэтому его лицо не изображают. Если взглянуть на средневековые арабские и персидские миниатюры, то лица многих других пророков также сокрыты вуалью, потому что их лица считались сакральными, следовательно, должны были быть скрыты от взоров.

Известный многим хиджаб в Священном Писании совсем не женская одежда! Это занавес, символическая вуаль или скромность. Хиджаб в Коране имеет более широкий смысл. Согласно священному писанию мусульман, Бог общается с пророками и с другими людьми через покрывало или завесу (хиджаб) - или через посланника (ангела):

"Человек не достоин того, чтобы Аллах разговаривал с ним иначе, как посредством откровения или через завесу (ав мин вараи хиджабин)" (Коран. 42:51).

Таким образом, сам Аллах символически носил хиджаб (см. ниже о 70.000 покрывалах Света и Тьмы).

В Коране хиджаб упоминается 7 раз (7:46, 17:45, 19:17, 33:53, 38:32, 41:5, 42:51) и толкуется как целомудрие, которое в первую очередь относилось к мужчинам:

"Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои срамные места" (24:30, Ан-Нур, 30). В толковании этого айята сирийский богослов Ибн Касир (1301--1373 гг.) добавляет:

"Передают от многих праведных предков, что они запрещали засматриваться на безбородых юнцов. Многие имамы суфии как и многие учёные, жёстко запрещали это так же, из опасности искушения". Слова Ибн Касира имели отклик в сказках "Тысяча и одна ночь": "Не любуйтесь безбородыми юношами, ибо они более соблазнительны, чем гурии".

Известный египетский богослов Ибн Хаджар аль-Хайтами (1567-1504) ратовал за то, чтобы ввели закон о ношении покрывал юношами. Следуя хадису, он утверждал:

"Безбородые юноши превосходят женщин в красоте, поэтому они более соблазнительны, а значит, их следует скрывать".

Очень часто осмотрительные отцы заботились о целомудрии своих сыновей. Выдающийся сирийский ученый-суфий Мухаммад ибн Ирак (ум. 1526) покрывал лицо своего сына Али с 8 до 16 лет, "чтобы люди не очаровывались им", в особенности мужчины. Молодые мужчины закрывали свое лицо вуалью и от женщин:

"Красивый мужчина, давая моральные наставления, носил покрывало, чтобы не отвлекать внимание слушающих его женщин" (А. S. Tritton, Materials on Muslim Education in the Middle Ages).

То есть этические нормы, обязательные для женщин, могли распространяться на молодых мужчин (что весьма справедливо). Мальчики и юноши не должны были носить покрывало, однако если они были "слишком красивыми", то по собственному желанию или по совету родных и близких им следовало закрывать свое лицо от посторонних, дабы не возбуждать желание или зависть. Ношение покрывала являлось защитой от дурных мыслей и намерений, как своих, так и чужих.

"Чтобы защитить мужскую красоту от сглаза, необходимо было предохраниться посредством покрывала, которым мужчины закрывали лица также, как и женщины. Поэт Аль-Муканна (ум. ок. 690) обладал самым красивым лицом, совершенным телосложением и высоким ростом, и поэтому никогда не выходил на публику без покрывала, опасаясь бед и болезней, вызванных сглазом. Чтобы отвести порчу, красивого мужчину намеренно называли Шайтаном (Сатаной)". (The Raven and the Falcon. Hasan Shuraydi)

Другие ранние арабские поэты, такие как Ваддах аль-Йаман (ум. ок. 707) и Абу Зубайд аль-Таи (ум. ок. 680), всегда носили покрывала на лица, когда присутствовали на социальных мероприятиях. Нет сомнения, что и впоследствии на протяжении веков юноши, считающие себя благочестивыми, предпочитали покрывать свои лица.

Поэтому такие современные историки, скажем, Хома Катузиян очень узко и ограничено переводят и толкуют стихи того же Саади Ширази, будто если в отношении к любимому человеку есть атрибуты вроде бурки и хиджаба - это обозначает женщину (Saadi: The Poet of Life, Love and Compassion/ 2006). Это неправильно. Вуалью покрывали лица и привлекательные юноши, об этом мы можем узнать из восточной литературы.

Например известный суфийский ученый Фахруддин Ираки писал стихи о Боге, а также о чистой любви к юношам, и символизм возлюбленного с вуалью у него встречается весьма часто.

Мой Возлюбленный находится позади вуали.

Свет его щек закрыт от взоров занавесом.

Он поднял платок со своего лица и сказал:

"Взгляни на щеки Мои, а не на покрывало,

Оно - есть всё прекрасное в двух мирах,

А Я - позади всего этого".

Ираки считает, что если даже "свет Его красоты будет очевиден через его вуаль, тогда мир будет охвачен пламенем великолепия Его красоты".

В трактатах выдающегося суфия Ахмада Газали (ум. ок. 1126) "парда" - это "вуаль между любовником (ашик) и возлюбленным (машук)". Приверженцем этой же концепции являлся еще один великий суфий Ибн Араби (ум. 1240). Для суфиев момент "снятия покрова" был божественным единением, и Ибн Араби воспел это в своих стихах:

Влажные уста улыбки, которую я люблю,

Сладкий нектар губ, который я познал.

Бледная луна отразилась на его лице,

Что сокрыта в смятении любви.

Если бы он снял свою вуаль,

То измучил бы меня он,

И он сделал это...

*Влага - это вода, которая в исламе считается источником жизни (то есть Бог дарует жизнь);

*Нектар губ - знания, которые Бог передает через священные писания;

*Луна - согласно писаниям луна имеет часть света от Бога;

*Вуаль - имена Бога и Его творений.

Замечу, что арабский язык обладает четким разграничением полов, и в этой поэме Ибн Араби говорит именно о мужчине. Вуаль в этом стихе символизирует мистерию божественности. Возлюбленный в ней остается нераскрытым, так как, если он снимет её, то это причинит еще больше мучений любовнику. Поэт косвенно ссылается на хадис: "Между седьмым небом и Троном (Бога) 70 тысяч покрывал" (Ибталь ат-тауилят, 1/469, 3). Покрывала тьмы это всё материальное и земное, а покрывала света - имена Бога.

У суфиев существует трактовка, что олицетворением покрывал тьмы является Иблис, то есть, Сатана - самый ближайший ангел к Богу.

"Знаете ли, что такое щека и родинка Возлюбленного? А черный свет над Троном? - Это свет Иблиса, который уподобляется локонам Бога; в сравнении с Божественным Светом это - тьма, но сам по себе это такой же свет" (Тасаввуф ва адабийят-и тасаввуф, 223).

Тема Бога, сокрытого покрывалами "света и тьмы" была особенно развита в суфизме; мистики считали, что если Аллах снимет все эти завесы, то вся Вселенная и всё живое мгновенно сгорит от Его сияния. Их взгляды подтверждались хадисами:

"Хиджаб Его - свет, если бы Он снял его, то сияние (величие, великолепие) Его лица сожгло бы все Его творения, куда бы ни достигал Его взор". (От Абу Мусы Аль-Аш'ари в Сахихе Муслима)

"Ниже Аллаха семьдесят тысяч покрывал из света и тьмы. Нико не услышит шорох этих преград, кроме как умрет". (Хадис от Абу Я'ла аль-Мусили из "Муснада", и аль-Байхаки в 'ас-Сыфат')

"А в саду Эдема людей от возможности взглянуть на их Господа будет отделять только покрывало величия на Его Лике". (Хадис Аль-Бухари, 7444)

В этих цитатах представлена аллегория того, что вблизи с Богом вся материя исчезнет, человек очистится и останется лишь его духовная суть. В 65-й поэме Фатиха такая же метафора: "Город наполняется светом от огня его лица" - город символизирует весь мир, а огонь - безграничную красоту и силу возлюбленного. Кашф - "снятие покрывала" или откровение, представляет собой прозрение истины и видение скрытого. И покрывала эти сбрасываются только для тех, кто осознанно идет к Истине.

Таков сакральный смысл покрывала как мистической оболочки. Однако не только Бога скрывали покрывала, но и всех тех, чья красота была чересчур ослепительной - они имели часть красоты Бога, следовательно их следовало беречь как божественный дар. В притчах персидского автора Фаридуддина Аттара (ум. 1220) есть истории об обычных юношах, которые закрывали свое лицо, чтобы оставаться верными своим любовникам. Эти притчи также носят мистический и поучительный характер.

"Красивый мальчик имел превосходного любовника, готового приносить ему жертвы. Однажды мальчик этот пошел купаться. Увидев свое красивое лицо в зеркале, он покрыл себя вуалью и поспешил к своему любовнику. Он рассказал ему о том, как нашел свое лицо настолько красивым, что решил никому кроме него не показывать его. Однако любовник ответил на это: "Я любил тебя, потому что ты не знал о своей красоте. Теперь, когда ты обнаружил, что ты красив, ты стал возлюбленным с изъяном, и я не хочу больше быть с тобой. Продолжай любить себя". Воистину возлюбленный не должен видеть себя, он должен видеть любящего. Только возлюбленный, чей взгляд прикован лишь к любовнику - достоин самоотверженной любви".

Похожие, но с более счастливым исходом сюжеты можно найти в ранних произведениях восточной литературы. Например, в рассказе тунисского автора Ибн аль-Даббага (ок. 1208-1300) о ревности возлюбленного к любовнику содержится любопытнейший сюжет:

"Одно из самых сильных проявлений любви выражается в том, что возлюбленный из верности к своему любовнику чувствует ревность в своем сердце, и он не желает обращаться ни к кому другому... Однажды возлюбленный осыпал любовника столь жестокими упреками, что даже слушатели поразились. После этого инцидента, любовник решил устроить выговор возлюбленному за его отношение к нему. Но когда возлюбленный вошел к нему, он был покрыт вуалью (mahbubu wa-huwa mubarqa'). Когда он спросил его, что это значило, возлюбленный ответил: Он вытерпел мои резкие упреки, он покинул сваю родину лишь ради того, чтобы увидеть меня, поэтому я не позволяю никому увидеть своё лицо".

Его взгляды вдохновлены неоплатоническим учением. Ибн аль-Даббаг являлся одним из сторонников доктрины "хулул" (воплощение), иными словами веры в то, что совершенство и красота Бога проявляется в прекрасных юношах, и при взгляде на них душа любовника устремляется к самому Богу.

Еще одна примечательная история повествует о Мухаммаде ибн Джами аль Сайдалани и его любовнике - известном ученом Мухаммаде ибн Давуде (ум. 909), чья школа разрешала практику "любования безбородыми юношами", тоже имеет момент с вуалью:

"Рассказал сам Ибн Джами в присутствии халифа Аль-Муттаки*: "Я отправился в баню и увидел, что мое лицо было красивее, чем обычно. И тогда я покрыл своё лицо и поклялся, что никто, кроме него (Ибн Давуда), не мог видеть меня. Я поскорее отправился к нему. Он снял с моего лица покрывало и сказал: Слава Богу - Тому, Кто тебя создал!"

*Багдадский халиф Аль-Муттаки Лилах (ум. 968) из династии Аббасидов

Другой наглядный пример ношения покрывала юношами в арабской поэзии (ссылаясь на замечание выше, повторюсь, что в арабском языке мужской и женский род обозначены четко):

Если бы ты хотел, чтобы я жил, тебе не стоило раскачивать своё тело!

Заклинаю Им, Кто поселил тебя в моём сердце, хоть немного подними вуаль,

И улыбнись, прошу, чтоб я мог жить, пока любуюсь улыбкою твоей.

О вино, любовникам так приятны сладкие поцелуи с тобою!

Это был отрывок из произведения арабского поэта и ученого богослова Хасана ибн Мухаммада аль-Бурини (1556-1615). Этот выходец из Палестины был одним из самых выдающихся ученых Дамаска в османскую эпоху.

В ряде разных персидских поэм есть упоминания покрывала (никаба) по отношению к "машуку" - возлюбленному юноше - тоже мужское обращение, так как женское - это "машука" и употребляется весьма редко.

"Если тебе должно будет сбросить покрывало посреди города,

Ты сбросишь тысячи искренних верующих в муки ада".

"Жаль, что на это тело одета рубашка.

Как несправедливо, что на этом лице вуаль!"

"Если ты, о периликий, перестанешь носить вуаль,

Ты заставишь суфия забыть о своем раскаянии".

Переводчик добавил, что несколько озадачен строками о покрывалах, поскольку их контекст побуждает нас признать, что речь идет о мужчине, а не о женщине (Studies in Honour of Clifford Edmund Bosworth, Vol II. C. Hillenbrand). Именно поэтому попытки строго разграничить арабо-персидскую или турецкую поэзию весьма поверхностны. То, что сейчас, казалось бы, относится лишь к женщинам, раньше без особых возражений могло относиться и к мужчине (в частности утонченному). Так что хиджаб, никаб, бурка, чадра, парда - всё это могли надевать и мужчины.

Слово "парда-дар" - держатель покрывала/занавеса (перен. "привратник"), в светском толковании означает музыканта или певца. Дело в том, что на свиданиях часто присутствовали артисты. Парда-дарами также называли евнухов, которые являлись хранителями закрытых дверей. И на самом деле, поэты могли назвать вуалью всё, что преграждало им путь к возлюбленному.

Важно упомянуть, что слово "бурка" употребил в стихе и наставник султана Мехмеда, Ахмед Паша. Согласно биографии современников, этот поэт недолюбливал женщин, и терпеть не мог их любителей; в таком случае, бурка в его тексте явно использована по отношению к мужчине.

Бутон, распустись, с лица покрывало стеснительности сними!

Как миру Вамика была показана щека Азры.

(Мой перевод с оригинала: Gonca götürüp burka'ı naz ile yüzinden / Arz etdi cihân Vâmıkına ârız-ı Azrâ)

К слову, хотя поэт и сделал сравнение с гетеросексуальной историей Вамика и Азры (имена двух влюбленных в некоторых произведениях персидской и таджикской литературы; о них ранее всех написал Унсури (970/980--1039), хотя персонажи, вероятно, восходят к древнегреческой легенде), в стихе нет посвящения женщине. Азра (дева, девственница) и Вамик (любящий) - такая же популярная метафора, как и "Фархад и Ширин" или "Лейли и Меджнун", чьи имена стали нарицательными для обозначения любовников и возлюбленных, и уже неважно какого пола. Например, в этой газели пол любимого человека Рудаки оставляет неопределенным:

Но вот заволновалась тучка, как бы Лейли, узрев Меджуна,

Как бы Узра перед Вамиком, расцвёл пылающий тюльпан.

(Абу Абдаллах Джафар известный как Рудаки пер. В. Левика)

Поэты-суфии искали своего возлюбленного везде, и он проявлялся во всём прекрасном. Любимого шахида могли найти даже в питейном доме, и поэтому в винных песнях (хамриййат) Фахруддина Ираки также является любимый мужчина - божественный создатель. В этой поэме тоже присутствует сравнение с вышеупомянутой парой:

В красоте щеки красавцев я видел явным лишь Его,

В глазах прекраснолицых с совершенной прелестью я видел лишь Его.

В глазах каждого влюбленного лишь Он был достойным,

Во взглядах Вамика, который любил Азру, я видел лишь Его.

(Фахруддин Ираки пер. В. А. Дроздов)

И наконец, бурку упоминал другой поэт при дворе Мехмеда - Иса Неджати (ум. 1509), с которым связано несколько историй с пажами Завоевателя.

Подобно бурке, мускусные кудри закрывают (его) лицо, - ох, помогите!

(Он) подобен могучему кяфиру из страны Чина, - ох, помогите!

(Мой перевод с оригинала: Oldı burka' zülf-i müşgîn el-gıyas / Gâlib oldı kâfir-i Çîn el-giyâs)

Кяфир - неверный, немусульманин; Чин - Китай (чаще южный). В стихе подразумевается тюрк; как известно, тюрки-монголы, наводнившие Персию и Китай, были воинами, и логично, что речь в стихе идет о мужчине. Тем более бурка в тексте - это ароматные волосы возлюбленного. Таким же образом в стихе Авни бурка остаётся неясным предметом из-за слова "тарф" от арабского "взгляд" (ﻃﺮﻒ); "tarf-ı burka" следует переводить как "бурка на глазах". Это несколько странное словосочетание. Вообще бурка полностью закрывала лицо и тело, но не глаза - на них накладывалась сетка называемая чачваном (этот фасон относят к региону Афганистана и Пакистана). Из этого следует, что в поэме Фатиха нет речи о бурке в виде женской одежды, а подразумевается лишь покрывало закрывающее лицо, и оно, несомненно, является метафорой тайны, целомудрия и скромности, которые скрывают недоступную красоту возлюбленного.

Библиографический список

Intercultural comparison of maqām and related phenomena. Jürgen Elsner, Gisa Jähnichen

Interpreting the Qur'an: A Guide for the Uninitiated. Clinton Bennett

Mystical Dimensions of Islam. Annemarie Schimmel

The Universal Tree and the Four Birds. Muhyiddin Ibn ʻArabi. Anqa Publishing

Pain and Grace: A Study of Two Mystical Writers of Eighteenth-Century Muslim India. Annemarie Schimmel

A Descriptive Catalogue of Oriental Manuscripts at St John's College, Oxford. Emilie Savage-Smith

The Veiled faces of prophets in the Islamic miniatures. Dr. Ibrahim Mohamed Ibrahim Elassal

Encyclopedia of Arabic Literature, Volume 1. edited by Julie Scott Meisami, Paul Starkey

The Ocean of the Soul. Men, the World and God. Helmut Ritter

Studies in Honour of Clifford Edmund Bosworth, Volume II: The Sultan's Turret: Studies in Persian and Turkish Culture. Carole Hillenbrand

Encyclopedia of Gay Histories and Cultures. George Haggerty

Ahmet Paşa'nin Bahariyyât Kasidesinde Baharin Çağriştirdiği Anlamlar. Halil İbrahim Okatan

Necâtî Beğ'in Şiirlerinde Yer Adları. Selami Turan

Гспд, как же у них чувство юмора не развито, а

Гспд, как же у них чувство юмора не развито, а

А ещё секс = любовь, духовное стояло и прочее зазеркалье. Мы в Матрице, Нео.

А ещё секс = любовь, духовное стояло и прочее зазеркалье. Мы в Матрице, Нео.

Ну, тоже не царь, положим, но король!!11 плохиши тоже неплохи. Хотя, плохиши - это больше по Эльве.

Ну, тоже не царь, положим, но король!!11 плохиши тоже неплохи. Хотя, плохиши - это больше по Эльве. А Эльва эту статью полтора месяца делала (Размещен: 19/11/2017, изменен: 06/01/2018)

А Эльва эту статью полтора месяца делала (Размещен: 19/11/2017, изменен: 06/01/2018)

вот где нажористо и не приедается! Но увы, обновлений нет, все девье творчество уже зачли (кроме "Красного ковра"), ощущение такое, будто на диету посадили

вот где нажористо и не приедается! Но увы, обновлений нет, все девье творчество уже зачли (кроме "Красного ковра"), ощущение такое, будто на диету посадили

.

. (хотя, вангую, он их тоже не устроит)

(хотя, вангую, он их тоже не устроит)(хотя, вангую, он их тоже не устроит)

(хотя, вангую, он их тоже не устроит)