Холиварофорум

Вы не вошли.

Объявление

#76 2020-07-07 13:30:04

- Анон

Re: [левел-ап] Гура тайменыжмынта

Важный момент — не врать себе при составлении списков: честно писать всё и называть именно теми словами, которые описывают требуемый процесс.

Да, это важно: правильно сформулировать задачу - половина дела, про это еще Аллен писал.

#77 2020-07-14 17:48:52

- Анон

Re: [левел-ап] Гура тайменыжмынта

Субъективная матрица Эйзенхауэра, или почему Автофокус не работает

Автофокус на той неделе начал сложную для меня тему: приоритеты.

Засада приоритетов в том, что их можно расставить либо объективно, но медленно, либо быстро, но интуитивно. Я сейчас ищу способ быстро проставить хоть сколько-нибудь объективные приоритеты либо безболезненно обойтись без них, но пока что бьюсь головой о стенку.

Автофокус как способ обработки входящих прекрасен. Как система планирования он здорово провисает из-за интуитивного отбора задач. Но если не интуитивно, то как?

Что делать с искажением приоритетной матрицы? Калинин четкого ответа не дает, советует только его учитывать. У меня есть пара соображений, с которыми я пока повременю.

Может, вы что предложите?

Отредактировано (2020-07-15 13:30:55)

#78 2020-07-14 17:52:47

- Анон

Re: [левел-ап] Гура тайменыжмынта

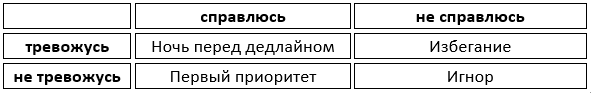

, что из списка дел мы в первую очередь будем отбирать не то, что объективно важно и срочно, а то, что не вызывает тревоги и страха облажаться

this

у меня теоретического ответа "что делать" нет, на практике (когда моя работа перешла на новые технологии и я прокрастинировала над ними по месяцу над каждой задачей) мне сильно помогла психотерапия

#79 2020-07-15 12:57:39

- Анон

Re: [левел-ап] Гура тайменыжмынта

Срочная задача? Срочная: после 45 английский погоды уже делать не будет

Почему?

После 45 инглиш роляет даже больше, чем до 45-ти.

Вообще этого критерия срочности не понял. Найти работу до 45, потому что потом будет труднее - это еще да. Но утверждение что после 45-ти английский уже ничего не значит - неверное. Конкретно мою знакомую после 45 не взяли на работу из-за отсутствия хотя бы базового инглиша (врать она не стала и учить срочно - тоже), хотя с ним взяли бы и работа была нужна.

Крч, инглиш после 45-ти конкурентное преимущество. Так же, как и до 45-ти.

Отредактировано (2020-07-15 13:10:53)

#80 2020-07-15 13:02:52

- Анон

Re: [левел-ап] Гура тайменыжмынта

Анон, ты критерий срочности не понял или с примером не согласен? Про пример я спорить не буду, предложи свой. Насчет бреда - пожалуйста, выбирай выражения.

#81 2020-07-15 13:15:14

- Анон

Re: [левел-ап] Гура тайменыжмынта

Не согласен с примером. Поправил фразу, сорри, если задело.

Но согласись, если подруге надо поменять работу до 45 и есть три года на изучение английского (из-за этого), то это среднесрочная задача (3-5 лет горизонт среднесрочного планирования). Или, если надо переехать через год в англоязычную страну и выучить/сдать экзамен для этого - то срочная (год или меньше - горизонт срочного планирования).

Но в любом случае "после 45-ти инглиш не роляет" - несколько абстрактное и эйджистское высказывание, ты так не считаешь?

#82 2020-07-15 13:25:39

- Анон

Re: [левел-ап] Гура тайменыжмынта

Оставляя в покое мой эйджизм - заметь, что понятие срочности опять поехало. В рамках матрицы о горизонтах срочного, среднесрочного и долгосрочного планирования речь не идет, там два значения: "срочно/несрочно". И если проект займет три года и дедлайн через три года - то таки срочно и откладывать не надо.

Отредактировано (2020-07-15 13:27:48)

#83 2020-07-15 13:43:59

- Анон

Re: [левел-ап] Гура тайменыжмынта

Еще раз попробую. Матрица Эйзенхауэра позиционируется не как инструмент планирования, а как инструмент расстановки приоритетов, я не права?

И в примере с английским важно расхождение объективных критериев, влияющих на приоритет (возможность поднять доход на сумму, превышающую стоимость обучения, временные ограничения - с учетом времени на достижение цели, возраста, общей квалификации и набора возможных должностей) и субъективных, из-за которых подсознание отправляет задачу в игнор.

Кстати, отложенный результат и большой горизонт планирования - сразу повод игнорить цель, если она неприятная. Прямо сейчас по башке не бьет - авось как-нибудь обойдется.

Я не в белом пальто постоять сейчас, а про искажение, которое всем свойственно и которое надо учитывать при личном планировании.

#84 2020-07-15 14:19:49

- Анон

Re: [левел-ап] Гура тайменыжмынта

Я бы эту задачу изучения языка ставил бы в важные, но не срочные, и бил на тысячу кусков с постановкой первой дюжины в срочные и важные.

Именно из-за искажения, потому что мозг "три года" = "срочно" не воспринимает. А вот задачу "сегодня выучить 10 новых слов и спряжение 1 глагола" - как срочную понимает.

#85 2020-07-15 14:47:09

- Анон

Re: [левел-ап] Гура тайменыжмынта

Да, как вариант. Только сначала ее надо поставить, эту задачу.

Я тут за обедом сформулировала. Мы - отчасти из-за языковой синонимии - путаем срочность как горизонт планирования и расстояние до дедлайна и срочность как стоимость откладывания. Чтобы родить в январе, надо беременеть в марте, хотя до января еще почти год.

Нам сложно уложить в голове ровно это: что задача может быть срочной, даже если дедлайн не завтра. Что худеть, учить язык, повышать квалификацию, копить на старость надо начинать сейчас, потом будет либо поздно, либо дороже, либо результат отложится.

А мозгу - быстрому мозгу - я бы не доверяла. Он и на 10 слов со спряжением плюнет как нефиг делать, если ему Стратег по амигдале не настучит.

#86 2020-07-27 14:38:04

- Анон

Re: [левел-ап] Гура тайменыжмынта

Приоритеты: срочность

На той неделе уезжала — и две недели ломала голову над матрицей Эйзенхауэра и тем, как сделать расстановку приоритетов одновременно объективной и быстрой. Блин, это сложно! Проще раскидать задачки интуитивно без всяких приоритетов... а через 10 лет удивиться, что долгосрочные цели так и не достигнуты.

И вот кстати о долгосрочных целях. Хочу начать с понятия срочности.

Проблема в том, что в личном тайм-менеджменте нет жесткой терминологии. Все всё называют как придется, в результате у одних и тех же вещей куча разных названий, а одно слово может обозначать разные вещи. Литвак вот ругался, что нонеча «чек-листом» обзывают что попало, но только не то, что надо бы. А я поругаюсь на слово «срочный».

С одной стороны, «срочный» значит «неотложный» (срочный звонок). С другой — «с установленным сроком/дедлайном» (срочная служба). Отсюда понятия «краткосрочных» и «долгосрочных» проектов — по степени удаленности дедлайна. Путаница усугубляется еще и тем, что в быту мы часто оцениваем именно срочность-неотложность по времени до дедлайна. До дедлайна три года — задача несрочная. Дедлайн завтра — срочная. Это просто, но неправильно.

Сергей Калинин, который писал про субъективную матрицу, определяет срочность как дельту между временем до дедлайна и трудоемкостью задачи. Сарай надо построить к следующему месяцу, а стройка займет 20 дней. Получаем «люфт» в 10 дней — вот она срочность. Но в таком виде срочность — это континуальный параметр, его в матрицу не подставишь. При бытовом планировании проще оперировать дискретным: «срочно/несрочно».

Для меня срочность — это цена откладывания начала дела на следующий отрезок планирования.

Это ответ на вопрос, могу ли я безболезненно начать работу:

- на этой неделе, но не сегодня;

- в этом квартале, но не на этой неделе;

- в этом году, но не в этом квартале;

- в ближайшие 3 года, но не в этом году

- в ближайшие 10 лет, но не в ближайшие 3.

Если ответ «да», то задача несрочная. Если «нет» — срочная.

В этом случае задача «купить бутылку вина к выходным» может быть несрочной, потому что сейчас только среда, а «выучить английский к сорока» — срочной, потому что английский еще год (а то и квартал) не подождет.

«К выходным» и «к сорока» тут дедлайны. В случае с вином мы планируем в рамках недели и задачу можно откладывать вплоть до утра субботы, так что в среду она несрочная, хотя до дедлайна всего 3 дня. «Люфт» срочности тут практически 70 часов, потому что трудоемкость задачи — не больше часа. В случае с английским мы планируем на уровне года-трех, трудоемкость задачи — несколько лет, так что откладывать начало нельзя. Если английский декомпонировать на более простые задачи, то задачи «прогуглить языковые курсы» и «спросить Машку, сколько стоит ее репетитор» уже вполне люфтят в рамках недели.

Отсюда: срочность нерелевантна без дедлайна и текущего отрезка планирования (размерности). Отсюда же, срочность нерелевантна для дел, жестко привязанных ко времени: их нельзя отложить. Кстати, этим можно воспользоваться для повторяющихся дел вроде мойки посуды, стирки и прочего: закрепить их в расписании и не напрягать голову оценкой срочности.

Мне удобно для срочности ввести «светофорную» градацию:

Красная — откладывание равно запарыванию проекта. Кто не успел, тот опоздал.

Желтая — отложить можно, но это отложит получение результата, либо потом придется потратить больше сил. Завтра дороже.

Зеленая — можно совершенно спокойно отложить, делаем, если останутся время и ресурсы. Подождет ваша куча.

При этом у привязанных ко времени дел и у повторяющихся дел из категории обслуживания (репродуктивный труд) приоритет тоже есть, но от срочности от не зависит. Их раскидываем по светофору заранее, и не по срочности, а по важности.

О которой —на той неделе.

ИТОГО:

- Срочность — это не «когда сдавать», а «когда начинать». Помимо дедлайна она должна учитывать еще и трудоемкость задачи.

- Быстрый вопрос, который позволит определить срочность: «Можно ли начать работу не сейчас, а завтра/на той неделе/в том квартале/через год?».

- Для задач без дедлайна и для задач, жестко привязанных ко времени, срочность нерелевантна.

#87 2020-07-27 19:37:34

- Анон

Re: [левел-ап] Гура тайменыжмынта

срочность нерелевантна для дел, жестко привязанных ко времени: их нельзя отложить

О. Вот это ценная мысль, анон.

#88 2020-08-04 16:23:02

- Анон

Re: [левел-ап] Гура тайменыжмынта

Длинно про важность

Сегодня начну про сложное, про важность.

Начну, потому что я стараюсь умещать посты в 500 слов, а тут написать коротко не получилось.

Итого. Важность цели зависит от системы ценностей, причем эта система совершенно не обязательно ваша личная.

Продолжение следует.

#89 2020-08-04 17:26:30

- Анон

Re: [левел-ап] Гура тайменыжмынта

Опа, интересный бзблг!

Спасибо.

#90 2020-08-05 15:00:16

- Анон

Re: [левел-ап] Гура тайменыжмынта

Опа, интересный бзблг!

Спасибо.

Спасибо, анончик, заходи по вторникам

Отредактировано (2020-08-05 21:54:21)

#91 2020-08-05 15:31:18

- Анон

Re: [левел-ап] Гура тайменыжмынта

Спасибо, анончик, заходи по вторникам

Гура тайменыжмынта

Ты и правда гуру, анон, я только сейчас осознал про вторники.

Ты и правда гуру, анон, я только сейчас осознал про вторники.

другой анон

#92 2020-08-05 15:57:54

- Анон

Re: [левел-ап] Гура тайменыжмынта

А, таки, почему по вторникам?

#93 2020-08-05 21:53:57

- Анон

Re: [левел-ап] Гура тайменыжмынта

По вторникам (потому что в выходные лень, а понедельник - день тяжелый)

#94 2020-08-11 12:54:07

- Анон

Re: [левел-ап] Гура тайменыжмынта

Опять про важность: кто в Колумбы крайний?

Продолжение про важность.

С одной стороны, важность зависит от системы ценностей.

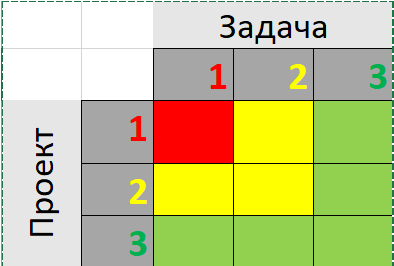

С другой стороны, Калинин, вон, пишет, что важность — это степень вклада задачи в проект (в цель, заданную рамками надсистемы, внутри которой мы работаем). Ну, логично: если мы ставим цель сами и работаем в рамках своей системы ценностей, то важность в конечном итоге определяем мы. Если мы работаем на заказчика или в группе, то важность может вообще идти в разрез с нашими ценностями — и это надо учитывать.

А у меня другой вопрос. Получается, важность есть только у задачи в рамках проекта (поставленной цели)? А у самого проекта важность есть? Ну явно же есть. Но получается, что важность задачи внутри проекта мы меряем довольно легко: какова цена отмены: провалим проект, получим результат хуже/медленнее/дороже, потеряем дополнительные плюшки — или можно и забить? А с проектом надо погружаться в ценности — штуки довольно абстрактные. Измерять, например, дельту между «результат получен» и «результат не получен» — причем хорошо бы в перспективе. Например, не-повышение квалификации в масштабе квартала-года дает экономию ресурсов и времени и сохранение качества жизни, а в масштабе 3-5-10 лет — даст проседание в зарплате, шансах, самооценке. Сложно, и я об это билась головой почти месяц. А на днях совершила открытие. Кто тут, к примеру, в Колумбы последний? Никого? Так я первая буду.

Я изобрела велосипед. Он называется «надпроект». Это такая штука между ценностями и проектами.

Итого: важность — это цена отмены. Для задачи — относительно проекта, а для проекта — относительно надпроекта. И прежде чем определять важность проекта, стоит спросить себя: это я так... что?

На следующей неделе попробую подытожить все написанное и написать про приоритеты и Большой Разрыв. Кто читал/смотрел/слушал Литвака, тот поймет.

Окончание (надеюсь!) следует.

Отредактировано (2020-08-11 12:57:39)

#95 2020-08-18 15:43:58

- Анон

Re: [левел-ап] Гура тайменыжмынта

Приоритеты и Большой Разрыв

Соскучились? Да щаз. Но я продолжу про приоритеты, а точнее про Большой Разрыв.

Таким образом приоритет задачи (важность и срочность) влияет на отбор задачи в план, но не влияет на ее очередность в плане, потому что это стратегический параметр и Тактик с ним не работает. На очередность задач внутри временного отрезка влияет их трудоемкость: то, сколько времени, сил и ресурсов нужно на выполнение.

#96 2020-08-25 20:30:52

- Анон

Re: [левел-ап] Гура тайменыжмынта

Планирование дня: как найти время и силы

Планирование дня — это такое вязнущее на зубах «Н-надо!» из детства. Как зарядка и ранний подъем. Серьезно, вы в детстве составляли распорядок дня? 7:00-7:30 подъем, зарядка, водные процедуры, 7:30-7:45 завтрак… Я составляла, даже в охотку. Иногда получалось следовать — пару дней, а то и пару месяцев (правда, уже не в школе). Кстати, отлично получалось следовать расписанию в больнице и тренировочном спортивном лагере — когда оно было продиктовано извне. Я прямо была уверена, что вернусь и продолжу. Ага, щаз.

Итого. Планирование — это трудоемкий процесс, но оно парадоксально экономит силы в долгой перспективе, потому что позволит не тратить их на постоянные решения «что делать дальше». Чтобы облегчить ежедневное планирование, нужно составить один или несколько типовых шаблонов дня для повторяющихся дел и раз в семь дней разбудить Стратега и ударно спланировать неделю.

#97 2020-08-25 21:12:49

- Анон

Re: [левел-ап] Гура тайменыжмынта

ТС, спасибо за постики!

Можно уже собирать их в ПДФку альфа-версии книги "проблемы современного тайменеджмента" ну или с кликбейтным названием "тайменеджмент не работает и вооооот почему".

#98 2020-08-26 10:40:38

- Анон

Re: [левел-ап] Гура тайменыжмынта

ТС, спасибо за постики!

Можно уже собирать их в ПДФку альфа-версии книги "проблемы современного тайменеджмента" ну или с кликбейтным названием "тайменеджмент не работает и вооооот почему".

Спасибо.) Собственно, я бложек на инстаграме хочу запустить примерно с таким названием.)

Отредактировано (2020-08-26 10:41:52)

#99 2020-09-01 18:44:15

- Анон

Re: [левел-ап] Гура тайменыжмынта

Бонд и Фигаро

Хотела написать про планирование дня, но вышло лирическое отступление. И оно, возможно, важнее конкретных приемов, но тема зверски триггерная. Если честно, постить сыкотно.

Я не знаю, как выстраивать границы с саботирующими родственниками. Не знаю, как осаживать зарвавшихся начальников. Ни за что не буду давать советы и ставить диагнозы по конкретным ситуациям. Но я знаю, что первый шаг к любой цели – это перестать себе врать. И поставить перед собой задачу не «объяснить, почему планирование для меня не работает», а «найти способ планировать в моей ситуации».

Отредактировано (2020-09-08 17:39:46)

#100 2020-09-08 17:45:04

- Анон

Re: [левел-ап] Гура тайменыжмынта

Непредсказуемость: отмазка или задача?

Снова о непредсказуемости как о главной отмазке от этого вашего (нашего) планирования. Я хотела про непредсказуемость и спонтанность одним постиком быстро написать, а начала копать — и поняла, что тут бездна. Так что будет долго.

Вопрос: «Что делать, если у меня совершенно непредсказуемый день?» — одновременно усложнился и упростился, да? У нас четыре группы проблем. Ну, на самом деле три, потому что форс-мажоры просто бывают: пропишем их в договоре и не будем пытаться контролировать неконтролируемое (тоже полезный навык). Как решать — дело, в общем-то десятое и индивидуальное (я напишу свои соображения позже, но не факт, что вам именно мои советы подойдут). Главное, что «непредсказуемый день» — это не отмазка, а набор конкретных препятствий. Вы в состоянии их увидеть. И дальше это уже будет ваш сознательный выбор: забить на них либо начать думать, как добиться своего в предложенных условиях.