Холиварофорум

Вы не вошли.

Объявление

#1 2014-05-16 09:47:15

- Анон

№407 Критический батхерт

http://inesacipa.livejournal.com/595497.html дама в ослепительно белом плаще утаскивает скрин с закрытого дайри сообщества и глумится над юзерами и фанфикшеном вцелом. Цитаты из фиков и попытки юмора в наличии. В комментах поддакивающие подружайки и внезапно замкэпа той самой команды, из соо которого потащен скрин.

"Приветствую. Мы будем очень благодарны, если в следующий раз, прежде чем публиковать где-либо скрины из закрытого командного сообщества, вы спросите мнение капитана. "

На что дамочка ответила: "Команды? Какой еще команды? Я в ваших боях на письках не участвую, я человек взрослый. Мне показали, я посмеялась - и взяла. И еще возьму, если чего смешного наваляете. Драконы, бгг. И ты, детка пугливенькая, возьми себе имя Вездессущий Кролик, оно тебе больше подойдет."

Вдогонку дамочка разражается еще одним постом, пытаясь потушить пылающую жопу: http://inesacipa.livejournal.com/595845.html

На этот пост пишет пухоспинка: http://puhospinka.diary.ru/p197545810.htm

Как поссорились Иван Никифорович с Иваном Ивановичем, то есть Цыпа с Максом (начало): https://holywarsoo.net/viewtopic.php?pi … 5#p1200175

#21101 2015-09-02 20:01:59

- Анон

Re: №407 Критический батхерт

Это что, Цыпа на самом деле считает, что на нее выскочил реальный человек?  В ее-то возрасте?

В ее-то возрасте?

#21102 2015-09-02 21:11:14

- Анон

Re: №407 Критический батхерт

ах что там за испанец в чате

инессу мучает вопрос

ах может я его любила

склероз

#21103 2015-09-02 21:49:08

- Анон

Re: №407 Критический батхерт

ах что там за испанец в чате

инессу мучает вопрос

ах может я его любила

склероз

Анон, это шедеврально! Аплодирую стоя!

#21104 2015-09-05 21:38:58

- Анон

Re: №407 Критический батхерт

не жжот как прежде наша цыпа

не пепелит сердца глагол

ах доктор мы ее теряем

укол

#21105 2015-09-05 22:26:00

- Анон

Re: №407 Критический батхерт

ах доктор мы ее теряем

укол

хто готов пойти написать цыпе отзыв?

#21106 2015-09-06 00:35:12

- Анон

Re: №407 Критический батхерт

Даже если кто-то напишет, сомневаюсь, что сильно рванет( На протяжении всей темы я читала комментарии, что Цыпа уже не торт, и думала, что аноны ошибаются, Цыпа ещё обязательно зажжет. И оказывалась права.

Но сейчас, кажись, моя очередь говорить, что Цыпа исписалась и уже не торт. =/ Мой любимый сериал на холиварне скатился в унылое говно.

#21107 2015-09-06 13:45:48

- Анон

Re: №407 Критический батхерт

Я думаю, бомбить еще будет, но стандартно. Типичные причины:

- Комметировала френда, кто-то в треде не признал величия и попытался общаться как с простой смертной - бдыщ!

- Родной хомяк неловко похвалил, задал неудобный вопрос - кабум!

- Невнимательный френд очнулся, понял, что читает какую-то ебанину и задал ОЧЕНЬ неудобный вопрос - ненависть!!! черный список, бомбежка на полгода, вспоминать 10 лет

- Прочитала МТА, убедилась, что конец света близок - позажигать чисто машинально

- МТА заметил Цыпу, попытался ответить/пообещал врезать при встрече - восторженно бомбить, заметили! заметили!

- Вспомнила Женю, Лизу, Биссея, Холиварню... еще кого-то из своего списка - заныли старые раны

- Далин, Синильга, Насарох или еще кто наябедничали на кого-то - побомбило по-дружески

- Вспомнила, что не публикуют - взбомбануло

- Посмотрела на себя в зеркало - бабах!

- Вышла из дома...

- Осень..........

#21108 2015-09-06 14:05:15

- Анон

Re: №407 Критический батхерт

Самый интересный путь - через фрэндов. Кто-то взаимный с Синильгой тут есть?

#21109 2015-09-06 14:25:42

- Анон

Re: №407 Критический батхерт

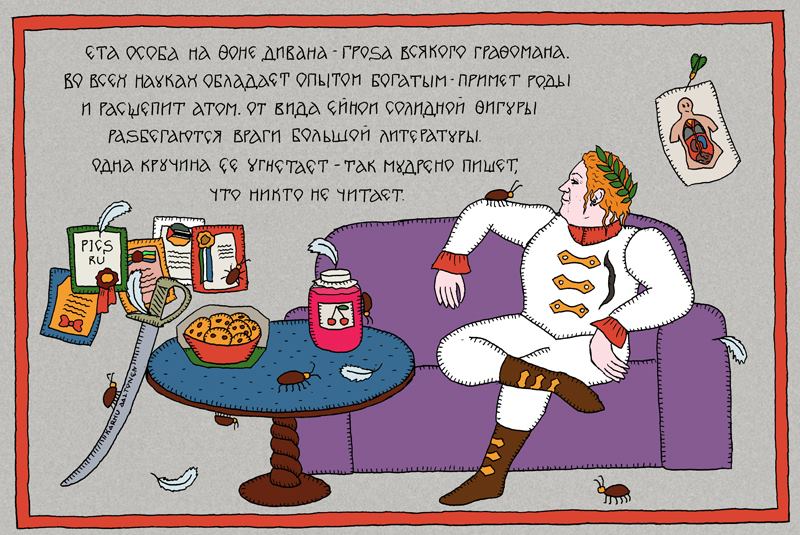

Нет, решила пожечь. Теперь обложку обсуждает.

http://inesacipa.livejournal.com/784475.html

#21110 2015-09-06 15:15:33

- Анон

Re: №407 Критический батхерт

Над этими обложками грех не смеяться. Хотя, конечно, желательно делать это не так тяжеловесно, как Цыпа.

#21111 2015-09-07 11:35:42

- Анон

Re: №407 Критический батхерт

Цыпа, правильно над обложками ржут так:

- показывают кучу картинок.

- делают краткий комментарий.

В НЕКОРОТЫХ СЛУЧАЯХ МОЖНО ВОВСЕ БЕЗ КОИМЕНТАРИЕВ ОБОЙТИСЬ, представь себе)

А одна картинка и море унылого текста - для старых перечниц с недержагием слов.

#21112 2015-09-09 15:35:46

- Анон

Re: №407 Критический батхерт

гугл помогает анону найти исходники фотошопа кулинара

спасибо Брину за жырную еду для анона!

http://inesacipa.livejournal.com/641269.html

попячено: http://www.wual.ru/6555-francuzskiy-sup … yabes.html

http://inesacipa.livejournal.com/644610.html

попячено: http://www.gastronom.ru/recipe/14700/petuh-v-vine

#21113 2015-09-09 16:09:40

- Анон

Re: №407 Критический батхерт

О, это он, знаменитый петух в вине.  Помню! Незабываемо.

Помню! Незабываемо.

#21114 2015-09-09 16:17:02

- Анон

Re: №407 Критический батхерт

Зашел в Цыпин ЖЖ-пост про обложки, а там в коментах резвится незабываемая Омежка.

#21115 2015-09-09 16:19:31

- Анон

Re: №407 Критический батхерт

Цып, а ведь даже такую лабуду, над чьей обложкой ты ржешь, напечатали.

#21116 2015-09-09 16:44:44

- Анон

Re: №407 Критический батхерт

Цып, а ведь даже такую лабуду, над чьей обложкой ты ржешь, напечатали.

Она выше (шире, глубже и длиннее) этого! Печатается быдло, истинные творцы и творЦыпы сидят в уютных говнобложиках и там ваяют нетленку!

#21117 2015-09-09 16:51:37

- Анон

Re: №407 Критический батхерт

ашел в Цыпин ЖЖ-пост про обложки, а там в коментах резвится незабываемая Омежка.

О да! Она узнала, где у нас кнопкакто у нас хомяковод, но так и не раскрыла нам этой тайны.

#21118 2015-09-09 17:48:54

- Анон

Re: №407 Критический батхерт

творЦыпы

#21119 2015-09-09 19:52:20

- Анон

Re: №407 Критический батхерт

Наконец-то Цыпа завершила свою хвалебную оду книге Коростелевой! Наслаждайтесь:)

http://inesacipa.livejournal.com/786164.html

Отредактировано (2015-09-09 19:52:41)

#21120 2015-09-09 20:19:34

- Анон

Re: №407 Критический батхерт

Не осилил. Только первый абзац, где про рушник и цитату из мультика.

#21121 2015-09-09 21:01:32

- Анон

Re: №407 Критический батхерт

Млядь... ну хоть по Коростелевой можно было без пинания МТА написать? При чем тут МТА, вообще?

Не, я понимаю, что МТА - это у Цыпы пунктик, но пишет же она рецепты без их упоминания.

#21122 2015-09-09 21:28:58

- Анон

Re: №407 Критический батхерт

Рецензия никудышная. Могу перевести.

Анон-переводчик

#21123 2015-09-09 21:32:24

- Анон

Re: №407 Критический батхерт

Не, я понимаю, что МТА - это у Цыпы пунктик, но пишет же она рецепты без их упоминания.

Анон, ты только что подал нечитающей хф Цыпе блестящую идею.

#21124 2015-09-09 21:33:36

- Анон

Re: №407 Критический батхерт

Рецензия никудышная. Могу перевести.

Анон-переводчик

Будь ласков, добрый человек, переведи! а то я больше одного абзаца не одолел...

Отредактировано (2015-09-09 21:34:07)

#21125 2015-09-09 21:34:14

- Анон

Re: №407 Критический батхерт

Рецензия никудышная. Могу перевести.

Анон-переводчик

Ох, анонче, я уже даже в адаптации не осиливаю.